作者:周燕玲(新疆师范大学中国语言文学学院副教授)

“江南”与“西域”的地域范围在历史上屡有变化,但它们背后蕴含的文化品格却较为稳定,成为地域多元格局中屡被提及、极富有代表性的两极。西域与江南地域文化的碰撞,是文学创作中一个非常有意思的现象,这种现象在元代就已经出现。如被誉为“元诗冠冕”的萨都剌,晚年生活在杭州等地,常喜抒写江南景物,是为南北文风交融的典型。到了清代这种情况更加突显,不同的是西域文人寓居江南的现象反转过来,出现了大量流寓西域的江南文人。这些文人在为官之余,一方面书写西域风光,另一方面抒发思念江南之情,形成了独特的创作风景,并影响其他非江南籍文人诗作。我们就此予以探讨。

“西出阳关”的士子,在诗歌创作中融粗犷豪放的西域精神与柔雅细腻的江南文化于一体,使清代西域诗作展现出新的样貌。如乾隆四十六年(1781),浙江嘉兴人庄肇奎(1726—1798)因事遣戍伊犁。诗人在尚未出嘉峪关时,就悲吟“忽来塞外数邮亭,越鸟哀吟剪弱翎”(《出嘉峪关纪行二十首》其九)。庄肇奎在塞外生活了八年之久,思乡怀归之情时刻充溢在一系列的江南书写中,如《雪朝约同人晓餐,徐溉余因病不至,走笔问之》诗中“永嘉风雨话清宵”“何当归弄浙江潮”之语。《闲云》诗中,他又望云兴叹:“如何吟钓客,不共水云乡。坞曲停舟梦,峰高采药香。”在对江南景象的追忆中,流露出诗人对故土的深深依恋。庄肇奎在遣戍期间被提拔为伊犁抚民同知,身份从废员转变为地方五品官员,但身份的改变依然未冲散他的思乡之情,他在署中专辟一室栽花,将对江南的眷念寄予其中:“便拟浮槎天汉上,凌风直下到江乡。”(《予既于廨西治圃艺花并筑船室》)类似的表述在清代西域诗中十分普遍。如庄肇奎友人陈庭学(1739—1803)诗云:“试听越吟思,求归颜蠋真。何当返泽国,相趁蓑笠人。”(《次朱端书寄赠五首》)陈庭学为江苏吴江人,寄籍大兴宛平,故在诗中也非常自然地将“江南”作为自己怀归的情感寄托。浙江山阴人史善长(1768—1830),来西域后看到雪景,触景生情曰:“帐撤销金怜塞上,鞭敲暖玉忆江南。江南此际薰风透,一领蕉衫人影瘦。”(《四月初二日大雪》)诗人见到塞外之雨,又作诗云:“醉里不知身万里,落花时节在江南。”(《对雨》)无论是雪景还是雨景,都抹不去对江南的思念。朱腹松(生卒年不详)《伊江杂咏》其八中也饱含着这种“江南倦客”的自怜之意:“听曲东邻月半沉,阳春何处觅知音。江南子弟边关老,唱断昆山泪满襟。”在塞外听到熟悉的昆曲,勾起诗人“斩不断、理还乱”的羁旅之思,而自己如今只能在对江南的回忆中寻得一丝心理的慰藉:“听歌欲赌双鬟唱,肠断江南旧酒楼。”(《客中吟·客吟》)除了泛化书写,诗人们亦从微观角度编织着江南之思,代表性的江南名物频繁出现在他们笔下。如“西湖”,陈寅(1740—1814)《纳中峰总镇署开并头莲纪瑞》:“不须六月西湖景,紫塞偏开别样红。”黄濬(1779—1866)《雪夜小吟追次姜白石雪中六解韵寄今樵三弟兼柬嵩峻亭山明府》:“老来无梦到西湖,却画天山雪猎图。”如“莼鲈”,陈庭学《祀灶日寿胥园四首》云“土风可但莼鲈美,沙漠焉知稻蟹肥”,运用张翰“莼鲈之思”的典面,以莼鲈指代江南。如“六桥”,陈庭学《暮春陪方来青观察游德氏花园》:“遥忆故乡湖上景,高车相望六桥边。”钟广生(1876—?)《中秋即事》:“六桥明月金闺梦,一样清辉两地看。”这些具体名物都成为诗人们江南情结多元化表达的载体。

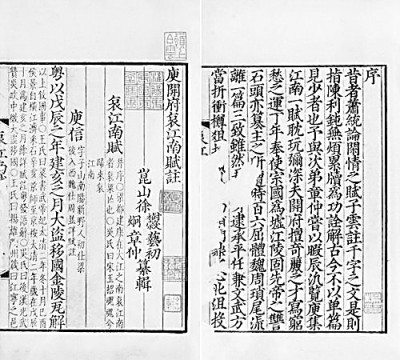

资料图片

清代西域诗中江南情结表达的主体并不限于江南籍文人,如舒其绍(1742—1821)《听雪集》中就有很多诗作涉及江南:“西泠十载阻归骖,水驿山程细细探。今日画图重省识,几回歌枕梦江南。”(《题冷香画梅四首》其三)“我已十年尘梦觉,无端春恨绕扬州。”(《谢舒梦亭冠军赠芍药六首》其一)“吴山越水碧毵毵,赌胜双鬟酒半酣。今日歌声听不得,断肠依约在江南。”(《月夜听古紫山游戎弹词四首》其二)舒其绍是河北任丘人,他在伊犁生活期间的诗作,所抒发的思乡之情不直接指向故乡任丘,而惯用江南代替。杨廷理(1747—1813)诗作中也展现出难以割舍的江南情结:“东归定有弹冠庆,好倩西湖洗寒尘。”(《赠方来青观察》)“三春花鸟天南梦,八月冰霜塞北愁。”(《春怀》)“旅怀偏易感苍凉,又忆江乡桔柚黄。”(《秋晚书怀借用舒春林明府赏菊韵》)舒其绍曾于乾隆六十年(1795)任浙江长兴知县,这一经历成为他在诗中喜好书写江南的原因之一。而对杨廷理这个生长于广西,长期任职台湾的知府来说,其诗中江南景物的表现也如此信手拈来。值得注意的是,清代西域诗中的“江南情结”并非汉族知识分子所独有。清代由于做官、出使、谪戍等原因至西域的少数民族作家多如过江之鲫,江南书写也成为他们的群体选择。如满族人铁保(1752—1825)诗云:“行到溪山最佳处,杏花时节忆江南。”(《春日》)“忽听塞垣懊恼曲,晓风残月忆江南。”(《车中口占》其四)懊恼曲是乐府吴声歌曲名,亦作懊侬歌,产生于南朝江南民间,书写男女爱情受到挫折后的苦恼。铁保在听到西域少数民族的情歌后,牵动其对江南懊恼曲的遐想。又如满族人舒敏(1777—1803)之诗:“依稀记得江南路,水驿山程到处香。”(《梅花六首·忆梅》)“歌裙舞扇记扬州,彩胜朱符压满头。杏子衫轻风力软,笑携红袖看龙舟。”(《端阳四首》)由这些诗作可以看出,江南已成为各族文人士大夫心中共同的精神家园,这也正是对中华多元一体文化的生动诠释。

就历史实际而言,清代西域诗中江南情结的产生,首先在于流寓西域的江南籍文人数量庞大。韦佩金(1757—1808)《归映藜方伯景照以缪申浦太守晋中秋雅集自慊斋诗属和次韵二首(其一)》“吴侬乡语欲骄人”句下自注曾说:“时伊犁多乡前辈。”嘉庆时期汪廷楷(1745—1830?)亦感慨“在戍者江浙人多”(《丙寅新正二日招同人小集》)。史善长到西域后,曾记载自己与友人“天涯欢聚,土音各操,恍在枌榆社时也”(《轮台杂记》)。由于所遇山阴同乡较多,甚至让他产生身在故乡的错觉。朱腹松身在塞外也时时参加同乡聚会,留下“故园咫尺未相亲,塞上欣逢笑语新”之语(《诸同乡过访感赋》)。这都说明当时来西域的江南人之多,江南文化也随之输入到边塞地区,提升了塞外的文化品质。

另一方面,如前文举例所示,清代西域诗中常以“江南情结”暗寓乡关之思,这种表达方式渊源有自,沿着文学史脉络向上追溯,其源头直指庾信的《哀江南赋》。虽然西域诗中“江南情结”的思想内蕴中缺乏《哀江南赋》所开启的政治意味,但是这些诗作由于西域与江南相隔万里的地理距离造成更强烈的情感冲击,独具感发人心的深刻性。可以看出,无论是泛指抑或是具体代称,清代西域诗中的江南情结都具有极强的隐喻特征,经过长期的历史积淀与文化传承,“江南”已经超越了地域概念而升华为一种包容了固定情思的文化符号和普遍意义上的文化象征。正如周振鹤先生说:“江南不但是一个地域概念——这一概念随着人们地理知识的扩大而变易,而且还具有经济涵义——代表一个先进的经济区,同时又是一个文化概念——透视出一个文化发达的范围。”(《释江南》)从文化意义上说,“江南”特有的风光与发达的经济、文化,使江南成为文人心目中一幅色泽不变的心灵地图,一个关于梦和美的想象载体,一种温柔蕴藉的文化品格。江南因此具有了“精神故乡”的文化承载,与诗人们亲历边塞的地理感知融合交织,安抚了清代西域士人“浊酒一杯家万里”的忧愁与孤寂,亦构成中国古代诗歌史上的独特景观。

《光明日报》( 2020年08月03日 13版)

责任编辑:杨文博 校对:杨文博